Большая энциклопедия нефти и газа. Тема: “ Пе редатчик телевизионного вещания ”. Задание на курсовой проект.

8. Особенности построения телевизионных систем

Целью изучения данной темы является ознакомление с основными принципами передачи ТВ сигнала и сигнала звукового сопровождения по радиоканалу, с основными элементами структурной схемы ТВ системы, знание принципов построения совместимых аналоговых систем цветного телевидения, важнейших особенностей систем цветного телевидения SECAM-3, NTSC, PAL, структурных схем современных ТВ приемников.

8.1. Принципы передачи телевизионных сигналов

Для передачи ТВ сигналов по радиоканалам в принципе можно использовать как АМ, так и ЧМ. В случае ЧМ для обеспечения высокой помехоустойчивости передачи необходимо, чтобы индекс модуляции m ЧМ был равным 3-5. При этом полоса частот f, занимаемая частотно-модулированным сигналом, будет определяться соотношением:

f![]()

где ![]() -

девиация частоты.

-

девиация частоты.

Следовательно, для передачи одного ТВ сигнала потребуется радиоканал с полосой частот порядка 50-70 МГц. Такое расширение полосы частот радиоканала привело бы к резкому сокращению общего числа передаваемых ТВ сигналов в диапазоне частот, отведенном для ТВ вещания. В современной сети ТВ вещания для передачи ТВ сигналов по радиоканалам используется только АМ, несмотря на более низкую помехоустойчивость и худшие энергетические показатели радиопередатчиков по сравнению с ЧМ. Основное достоинство АМ заключается в том, что амплитудно-модулированный сигнал занимает сравнительно узкую полосу частот.

Как известно, АМ несущей частоты f приводит к образованию двух боковых частотных полос - нижней и верхней, каждая из которых равна ширине полосы частот модулирующего сигнала. Если максимальная модулирующая частота f6 МГц, что соответствует верхней частоте ТВ сигнала, то спектр модулированных частот будет равным ff, т.е. займет полосу приблизительно в 12 МГц. Поэтому для возможности передачи модулированного ТВ сигнала в стандартном радиоканале, имеющем полосу пропускания 8 МГц,нижняя боковая полоса частот модулированного ТВ сигнала частично подавляется, что приводит к устранению избыточности информации в амплитудно-модулированном ТВ сигнале.

Рисунок 8.1. Номинальные амплитудно-частотные характеристики радиопередатчиков изображения и звукового сопровождения

Согласно ГОСТ 7845-92 остаток нижней боковой полосы частот составляет 1,25 МГц. При этом номинальная полоса частот радиоканала, отводимая для передачи непосредственно ТВ сигнала составляет 7,625 МГц (рисунок 8.1). Причем ослабление частотных составляющих - 1,25 и 6,375 МГц относительно несущей частоты изображения составляет 20 дБ. Часть спектра нижней боковой полосы частот шириной 0,75 МГц передается в неискаженном виде. Крутизна склона нижней боковой полосы частот, начинающегося от 0,75 МГц ниже несущей частоты изображения, составляет 40 дБ/МГц. При этом крутизна склона верхней боковой полосы частот, рядом с которым расположен спектр сигнала звукового сопровождения, оценивается величиной более 50 дБ/МГц. При таком способе передачи ТВ сигнала по радиоканалу амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) тракта изображения ТВ приемника должна иметь форму, представленную на рисунке 8.2. Из рисунка 8.3 следует, что в ТВ приемниках уровень несущей частоты изображения должен ослабляться на 6 дБ, т.е. в 2 раза, а частотная составляющая 0,75 МГц нижней боковой полосы должна быть ослаблена на 20 дБ, т.е. в 10 раз, по сравнению с уровнем опорной частоты 1,5 МГц в спектре верхней боковой полосы. При выполнении данных условий после детектирования ТВ радиосигнала суммарное номинальное напряжение, образующееся на нагрузке детектора от одинаковых частотных составляющих нижней и верхней боковых полос, на любой частоте спектра в пределах 0-6 МГц всегда будет равно единице, если отсчет вести в относительных величинах. На практике это означает, что форма результирующей АЧХ тракта передачи ТВ радиосигнала от модулятора радиопередатчика до нагрузки детектора телевизора будет равномерной в заданной полосе частот 6 МГц.

Рисунок 8.2. Амплитудно-частотная характеристика радиотракта изображения ТВ приемника

Рисунок 8.3. АЧХ усилителя промежуточной частоты изображения ТВ приемника

В каждом стандартном радиоканале шириной 8 МГц кроме ТВ сигнала передается соответствующий ему сигнал звукового сопровождения (см. рисунок 8.1). Причем радиосигнал звукового сопровождения передается с помощью ЧМ несущей частоты звука, что обеспечивает высокую помехоустойчивость тракта звукового сопровождения. Максимальная девиация частоты составляет ± 50 кГц при номинальной ширине полосы частот, занимаемой радиосигналом звукового сопровождения, не более 0,25 МГц. Для использования общей антенно-фидерной системы в радиопередающих устройствах и общего усилительного тракта для усиления ТВ сигнала и сигнала звукового сопровождения в телевизорах принято передавать сигнал звукового сопровождения на несущей частоте, близкой к несущей частоте изображения. В действительности разнос несущих частот звука и изображения составляет 6,5 МГц, причем несущая частота изображения меньше несущей частоты звука. Разные виды модуляции ТВ и звукового радиосигналов в значительной мере облегчают их разделение в телевизорах. На практике мощность радиопередатчика звукового сопровождения составляет 10-20% от мощности ТВ радиопередатчика в моменты передачи СИ. Соотношение мощностей радиопередатчиков изображения и звукового сопровождения выбирается из условия создания одинаковых радиусов действия обоих передатчиков при приеме на стандартные ТВ приемники.

Ввиду униполярности ТВ сигнала возможны два варианта АМ радиосигнала: негативная и позитивная в зависимости от полярности модулирующего ТВ сигнала. В большинстве стран мира, в том числе и нашей стране, принята негативная полярность модуляции, при которой максимальному уровню несущей изображения соответствует передача величины СИ, а максимальному значению - уровень белого ТВ сигнала. При такой полярности модуляции по сравнению с позитивной импульсные помехи проявляются на ТВ изображении в большинстве случаев в виде темных точек, а не белых, поэтому они визуально менее заметны. Повышается помехоустойчивость тракта синхронизации ТВ системы по всем видам помех, кроме импульсных, так как при передаче СИ ТВ радиопередатчик излучает максимальную, т.е. пиковую мощность. При негативной полярности модуляции в телевизорах легче осуществлять автоматическую регулировку усиления (АРУ), так как в излучаемом радиосигнале, независимо от содержания ТВ изображения, СИ соответствует максимальной и постоянной величине излучаемой мощности. Кроме того, облегчается конструирование радиопередатчиков, так как средняя излучаемая мощность значительно меньше максимальной, поскольку на ТВ изображениях больше преобладают белые детали. Основной недостаток негативной полярности модуляции заключается в относительно большем влиянии импульсных помех на устойчивость синхронизации в ТВ приемниках.

Способ установки элементов передающей ТВ антенны ориентирует электрический и магнитный векторы электромагнитной волны, т.е. определяет плоскость поляризации электромагнитного излучения. Согласно ГОСТ 7845-92 допускается использовать как горизонтальную (вектор электрического поля расположен в горизонтальной плоскости), так и вертикальную поляризации волн, излучаемых ТВ радиопередатчиком. В свободном пространстве горизонтальная и вертикальная поляризации электромагнитных волн не имеют друг перед другом каких-либо преимуществ. Однако в реальных условиях, особенно в городах с большим количеством вертикально отражающих объектов, например домов, при горизонтальной поляризации обеспечивается меньший уровень отраженных интерферирующих волн, которые вызывают замирание сигнала и помехи на ТВ изображении в виде дополнительных контуров. Кроме того, при горизонтальной поляризации наблюдается меньшее воздействие промышленных помех, в частности помех от систем зажигания автотранспорта, которые имеют вертикально поляризованную составляющую.

Наконец, конструкции ТВ антенн с узкими диаграммами направленности для приема горизонтально поляризованных электромагнитных волн оказываются более простыми, их легче устанавливать на металлических опорах. Поэтому при организации ТВ вещания в большинстве стран мира предпочтение было отдано горизонтальной поляризации электромагнитного излучения.

8.2. Обобщенная структурная схема телевизионной системы

Современная ТВ система (рисунок 8.4) состоит из двух частей: передающей и приемной, соединенных линией связи. В передающей части системы изображение наблюдаемого объекта с помощью объектива 2 проецируется на передающую трубку 3, находящуюся в передающей ТВ камере 1. Передающая трубка в процессе развертки формирует видеосигнал, который после предварительного усиления в усилителе ТВ камеры 5 поступает в ТВ канал 7. Для ТВ развертки на отклоняющую систему 4 передающей трубки подаются электрические сигналы пилообразной формы строчной частоты и частоты полей. Эти сигналы вырабатываются в блоке разверток 6 передающей камеры. В ТВ канале происходит дальнейшее усиление видеосигнала, коррекция его искажений и формирование полного ТВ сигнала, для чего в видеосигнал замешиваются гасящие и СИ строк и полей. Эти импульсы заводятся в ТВ канал от специального генератора импульсов - синхрогенератора 9. Синхрогенератор вырабатывает импульсы, необходимые для работы всей ТВ системы и обеспечивает строгое соотношение частот между ними. Вырабатываемые синхрогенератором СИ обеспечивают синхронность и синфазность разверток приемной и передающей трубок. Поскольку блок разверток передающей трубки находится непосредственно в передающей камере, то КСИ и ССИ отдельно подводятся к соответствующим генераторам блока разверток непосредственно от синхрогенератора. Необходимая для синхронизации блока разверток приемной трубки смесь синхроимпульсов передается вместе с видеосигналом.

Сформированный и усиленный полный ТВ сигнал поступает на модулятор радиопередатчика 8, где модулирует его несущую частоту, а затем в виде высокочастотных колебаний поступает в передающую антенну.

Принятые приемной антенной радиосигналы непосредственно поступают в ТВ приемник. Современные ТВ приемники строятся только по супергетеродинной схеме. В телевизорах применяется совместное усиление высокочастотным трактом сигналов изображения и звукового сопровождения с последующим их разделением и дополнительным усилением. В зависимости от точки разделения сигналов усилительный тракт ТВ приемника строится по одному из двух вариантов, называемых одноканальным и двухканальным.

Одноканальная схема предполагает общее усиление на промежуточной частоте ТВ сигнала и сигнала звукового сопровождения (см. рисунок 8.4). Поэтому в высокочастотной части телевизора 10 осуществляется выбор соответствующего канала, предварительное усиление радиосигналов и их частотное преобразование в промежуточные частоты изображения (38 МГц) и звукового сопровождения (31,5 МГц). Оба сигнала после преобразования усиливаются одним многокаскадным усилителем промежуточной частоты 11, который имеет достаточно широкую полосу пропускания а затем детектируются амплитудным детектором 12. Видеодетектор представляет собой нелинейный элемент и выполняет функцию простейшего преобразователя. Поэтому на его входе, кроме видеоспектра, образуется также сигнал частоты биений между промежуточными несущими частотами изображения и звука. Разностный сигнал с частотой f=38-31,5 МГц модулирован по частоте и амплитуде. Полезная информация, соответствующая сигналу звукового сопровождения, определяется ЧМ сигнала разностной частоты.

Основное преимущество одноканальной схемы ТВ приемника состоит не только в отсутствии необходимости иметь отдельные гетеродины и смесители для сигналов изображения и звука, но и в том, что отсутствует нестабильность настройки сигнала звукового сопровождения, связанная с изменением частоты гетеродина в блоке 10. В данном случае отклонение частоты генератора высокочастотного блока телевизора от номинала приводит к равному изменению промежуточных частот видеосигнала и сигнала звука, а разностная частота, равная 6,5 МГц, остается неизменной. На разностную частоту настроены усилитель промежуточной частоты звука, амплитудный ограничитель и частотный детектор, входящие в канал звукового сопровождения 13. Кроме того, в блок 13 входит и усилитель низкой частоты, с выхода которого усиленный сигнал звуковой частоты подается на акустическую систему 14.

Усиленный видеоусилителем 15 полный ТВ сигнал подается на блок цветности 16, в котором формируются видеосигналы основных цветов, подводимые к цветному кинескопу 17.

С выхода видеоусилителя сигнал поступает также в канал синхронизации 18, в котором обеспечивается отделение синхроимпульсов от видеосигнала и разделение ССИ и КСИ. Далее эти импульсы синхронизируют задающие генераторы блоков кадровой 19 и строчной 20 разверток электронных лучей кинескопа соответственно. Формируемые генераторами разверток отклоняющие токи подаются на отклоняющую систему кинескопа. Кроме того, выходной каскад генератора строчной развертки одновременно служит источником высокого напряжения для питания кинескопа, которое получается путем выпрямления импульсов строчной частоты, образуемых в обмотке автотрансформатора этого каскада. В современных ТВ приемниках используются автоматические регулировки ряда параметров, например, яркости, размера растра. Блоки 10, 11 приемника, как правило, охвачены схемой АРУ, обеспечивающей поддержание выходного уровня видеосигнала как при переходе приема с одной программы на другую, так и при изменении условий распространения радиоволн и других факторов, влияющих на величину видеосигнала.

8.3. Вещательные аналоговые системы цветного телевидения

Принципы построения систем цветного телевидения. Современное цветное телевидение базируется на теории трехкомпонентного цветового зрения, из которой следует, что смешением трех основных спектральных цветов, взятых в определенных пропорциях, можно получить все возможные цвета. При этом основные цвета должны быть линейно-независимыми, т.е. ни один из них не может быть получен путем смешения двух других. В качестве основных обычно берутся следующие цвета монохроматического излучения: красный (R) с длиной волны =700,1 нм, зеленый (G)-=546,1 нм, синий (B)-=435,8 нм. Например, равноэнергетический белый цвет можно получить смешением в равной пропорции основных цветов R, G, B.

Для передачи по телевидению многоцветное изображение объекта на передающей стороне должно быть разделено на три одноцветных изображения (в красном, зеленом и синем цветах). Далее видеосигналы Е, Е, Е данных одноцветных изображений следует передать по каналу связи по аналогии с черно-белым ТВ. На приемной стороне для получения цветного изображения объекта необходимо воспроизвести три одноцветных изображения и осуществить их совмещение.

Важнейшим требованием, предъявляемым к системам цветного ТВ, является совместимость, означающая:

- возможность приема цветных передач в черно-белом

виде на существующие черно-белые

телевизоры (прямая совместимость); - прием сигналов черно-белого ТВ на цветные телевизоры (обратная совместимость);

- передачу сигналов цветного и черно-белого ТВ по одному и тому же каналу связи (в полосе частот черно-белого ТВ).

Для обеспечения совместимости в цветном ТВ необходимо иметь сигнал, который создавал бы нормальное черно-белое изображение с правильным воспроизведением градаций яркости цветного объекта. Поэтому в совместимых системах цветного ТВ из полученных на передающем конце видеосигналов основных цветов E, EЕ формируется яркостный сигнал Е

E=0.3E+0.59E+0.11E, (8.1)

в котором численные значения коэффициентов, определяющих долю напряжений видеосигналов основных цветов, выбраны с учетом характеристик принятого опорного белого цвета D (источника с цветовой температурой 6500К, соответствующего излучению дневного облачного неба) и координат цветности люминофоров современных цветных кинескопов. Яркостный сигнал Е в соответствии с выражением (8.1) формируется с помощью кодирующей матрицы, которая представляет собой резистивные делители напряжения с общей нагрузкой.

Кроме яркостного сигнала, в совместимой системе цветного ТВ необходимо передавать информацию о цветности. Практически достаточно передавать на приемную сторону только два цветных сигнала, например, E и Е. Третий цветовой сигнал Е может быть легко получен на приемном конце матрицированием на основании уравнения (8.1). Однако непосредственная передача сигналов Е и Е нецелесообразна, поскольку данные сигналы, кроме информации о цвете, содержат избыточную информацию о яркости, которая уже имеется в сигнале Е. Поэтому во всех совместимых системах цветного ТВ передаются цветоразностные сигналы

которые формируются вычитанием из Е и Е яркостного сигнала Е. Особенность цветоразностных сигналов заключается в том, что они не содержат информации о яркости. Например, их амплитуда равняется нулю при передаче белых или серых участков изображения, когда E = E = Е = Е, и мала на слабо насыщенных цветах. Так как такие цвета обычно преобладают, то средняя амплитуда цветоразностных сигналов гораздо меньше максимальной и много меньше той средней амплитуды, которая была бы при передаче сигналов Е R , Е G , Е. Это намного улучшает помехоустойчивость и совместимость систем цветного ТВ. Причем цветоразностные сигналы достаточно передавать в сокращенной полосе до 1,5 МГц. Это объясняется особенностями зрительного восприятия цветных изображений. Экспериментальные исследования показали, что цветными зрительный аппарат человека воспринимает только крупные и средние детали изображения. Мелкие детали, которым соответствуют частоты цветоразностных сигналов более 1,5 МГц, достаточно воспроизводить черно-белыми, при этом общая оценка качества цветного изображения практически не ухудшится.

В совместимых системах цветного ТВ яркостный и цветоразностный сигналы должны передаваться в стандартной полосе частот черно-белого ТВ. Для этого используется уплотнение спектра яркостного сигнала сигналами цветности.

Практически в спектр яркостного сигнала вводятся одна или две поднесущие частоты, промодулированные двумя цветоразностными сигналами. Способ передачи и приема цветоразностных сигналов и различает между собой современные вещательные системы цветного ТВ. В настоящее время в различных странах мира эксплуатируются три вещательные системы цветного телевидения. Например, в США разработана цветная система с квадратурной модуляцией поднесущей частоты NTSC (National Television System Committee, т.е. система, предложенная национальным комитетом ТВ систем). Система NTSC используется в 54 странах мира с населением 870 млн. человек. В ФРГ разработана система с квадратурной модуляцией и строчно-переменной фазой PAL (Phase Alternation Line). Система PAL эксплуатируется в 81 стране мира с общим населением 3,5 млрд. человек. В нашей стране и еще в 60 странах мира с населением 760 млн. человек используется система цветного телевидения с последовательной передачей цветоразностных сигналов и частотной модуляцией поднесущих SЕСАМ-III.

Система цветного телевидения SECAM-III. Отличительной особенностью этой системы является использование ЧМ для передачи цветоразностных сигналов. ЧМ принята для уменьшения дифференциальных искажений, т.е. зависимостей фазы поднесущей (искажения типа дифференциальная фаза) и ее амплитуды (дифференциальное усиление) от уровня яркостного сигнала. Последовательная передача ЧМ сигналов цветности практически освобождает данную систему от фазовых искажений, влияющих на качество цветопередачи. Кроме того, в системе SECAM-III устраняются перекрестные искажения между сигналами цветности и связанные с ними искажения цветового тона, так как в каждый момент времени по каналу цветоразностный сигнал модулирует по частоте свою поднесущую. Поднесущие являются гармониками строчной частоты и отстоят друг от друга на 10 строчных интервалов:

f = 282 f = 4,40625 МГц ± 2 кГц,

f = 272 f, = 4,25 МГц ± 2 кГц,

где f = 15625 Гц – частота строчной развертки.

Выбор двух поднесущих частот позволил при сохранении совместимости системы повысить помехоустойчивость передачи.

Возможность поочередной (через строку) передачи сигналов цветности основывается на особенностях зрительного аппарата человека. Так как мелкие детали изображения воспринимаются черно-белыми, то и в вертикальном направлении допустимо увеличение примерно в 4 раза размера деталей изображения, воспроизводимых цветными.

Для улучшения совместимости и помехоустойчивости на частотный модулятор передающего устройства поступают несколько видоизмененные цветоразностные сигналы, которые принято обозначать символами D и D. Эти сигналы формируются из цветоразностных сигналов E и Е следующим образом:

D = -1,9Е, D = 1,5Е.

Введение коэффициентов при Е и E обеспечивает одинаковые максимальные девиации частот. Знак минус в уравнении для сигнала D говорит об инвертировании этого сигнала. Делается это для того, чтобы при передаче наиболее часто встречающихся цветов (красного, оранжевого, желтого) уменьшить видность поднесущей на экранах телевизоров и избежать ограничения поднесущей в тракте передачи изображения.

На видность поднесущих на экранах телевизоров влияет ее размах. Поэтому поднесущие передаются с компрессией. Практически уровень поднесущих выбирается равным приблизительно 20% от размаха яркостного сигнала Е. Для примера на рисунке 8.5 представлены совмещенные спектры системы SECAM-III.

Рисунок 8.5. Совмещенные спектры сигналов системы SECAM-III

Рисунок 8.6. Структурная схема кодирующего устройства SECAM-III

Формирование всех сигналов системы SECAM, передаваемых по каналу связи осуществляется в кодирующем устройстве (рисунок 8.6). Видеосигналы основных цветов , , , подвергнутые гамма-коррекции (знак штрих означает гамма-коррекцию сигналов), с выхода камерного канала поступают на кодирующую матрицу 1, с помощью которой формируется сигнал яркости и два цветоразностных сигнала и В устройствах 6, 7 сигналы и подвергаются низкочастотным предыскажениям. Электронный коммутатор 8 обеспечивает поочередное переключение цветоразностных сигналов от строки к строке. Ограничение спектра частот чередующихся во времени сигналов и осуществляется с помощью ФНЧ 9. Перед подачей сигналов и на вход частотно-модулированного генератора (ЧМГ) 11 они подвергаются ограничению по амплитуде в амплитудном ограничителе 10. Необходимость амплитудного ограничения объясняется появлениям в сигналах цветности выбросов, возникающих на цветовых переходах в результате действия низкочастотных предыскажений. В ЧМГ осуществляются генерирование и модуляция поднесущих, причем сигналы и модулируют разные поднесущие. Поэтому на ЧМГ подается напряжение U1, представляющее собой симметричные импульсы полустрочной частоты, изменяющие частоту покоя частотного модулятора от строки к строке. После ЧМГ сигнал поступает на блок коммутации фазы поднесущих 12, который меняет на 180° фазу поднесущих частот в начале каждой третьей строки и каждого поля. Это делается для улучшения совместимости, так как уменьшает заметность помех от поднесущих на экранах телевизоров. Следующим элементом кодирующего устройства, через который проходят сигналы цветности, является схема высокочастотных предыскажений 14, увеличивающая амплитуду частотно-модулированных составляющих, формируемых ЧМГ. В блоке подавления поднесущих 13 канал цветности отключается в интервалы времени, соответствующие передаче сигналов синхронизации для ТВ приемников. Это необходимо для того, чтобы колебания поднесущих не наложились на импульсы синхронизации.

В канал яркости кодирующего устройства входят усилитель 2, линия задержки (ЛЗ) 3, корректор перекрестных искажений 4. В суммирующем устройстве 5 складываются сигналы цветности с яркостным сигналом и импульсами синхронизации для приемных устройств. С помощью ЛЗ осуществляется совмещение во времени сигналов яркости и цветности, которые поступают на сумматор 5. Необходимость включения ЛЗ обусловлена дополнительной задержкой сигналов , в устройствах предыскажений, ФНЧ и ЧМГ. Корректор перекрестных искажений предназначен для уменьшения помех в телевизоре, возникающих из-за биений между сигналами цветности и высокочастотными составляющими яркостного сигнала.

Отличительной особенностью системы SECAM-III являются предыскажения цветоразностных сигналов перед их передачей по каналу связи, осуществляемые в кодирующем устройстве. Для повышения помехоустойчивости в кодирующем устройстве обеспечивается подъем высокочастотных составляющих цветоразностных сигналов и = 4,28б МГц.

С помощью этого предыскажения ослабляется заметность поднесущих на черно-белом изображении при передаче малонасыщенных цветов и повышается помехоустойчивость передачи сигналов цветности. Графически зависимость коэффициента передачи цепи высокочастотных предыскажений изображена на рисунке 8.8.

Процесс поочередной передачи сигналов цветности требует их опознавания в приемных устройствах. Для этого в системе SECAM-III с частотой полей передаются сигналы цветовой синхронизации. Сигнал опознавания формируется в кодирующем устройстве телецентра в виде серии из 9 импульсов трапецеидальной формы отрицательной полярности, передаваемых после второй группы уравнивающих импульсов во время действия КГИ.

Сигнал цветовой синхронизации занимает строки 7-15 в нечетных полях и 320-328 - в четных.

Рисунок 8.8. Характеристика цепи высокочастотных предыскажений

Причем длительность каждого трапецеидального импульса соответствует временному интервалу развертки одной строки изображения. Сигнал опознавания цвета U оп вводится в кодирующую матрицу передающего оборудования системы SECAM-III в оба цветоразностных сигнала R-Y и B-Y до их преобразования в и . После преобразования цветоразностных сигналов вместе с сигналом Е" R-Y меняет полярность и его сигнал опознавания. Поэтому трапецеидальные импульсы в сигнале D" R имеют положительную полярность, а в сигнале B - отрицательную (рисунок 8.9). На выходе кодирующего устройства сигнал цветовой синхронизации представляет собой пакеты цветовых поднесущих, модулированных импульсами трапецеидальной формы.

Рисунок 8.9. Форма сигнала цветовой синхронизации

Рисунок 8.10. Структурная схема декодирующего устройства SECAM-III

В приемном декодирующем устройстве (рисунок 8.10) полный сигнал Е" Y после видеодетектора усиливается в усилителе 1 и разделяется на два канала: яркостной и цветовой информации. Сигнал Е" Y проходит через ЛЗ 2, аналогичную таковой в кодирующем устройстве, и режекторный фильтр 3, подавляющий в сигнале яркости частотно-модулированный сигнал цветности.

В канале цветности сигналы D" R , D" B поступают на корректор высокочастотных предыскажений 4, устраняющий АМ поднесущей, вызванную высокочастотной предкоррекцией в кодирующем устройстве. Таким образом, на выходе устройства 4 существует последовательность частотно-модулированных, чередующихся от строки к строке цветоразностных сигналов D" R и D" B .

Важным узлом декодирующего устройства телевизора являются цепи цветовой синхронизации. Необходимо обеспечить, чтобы сигналы D" R и D" B поступали на свой частотный детектор. Для этого требуется установить правильную начальную фазу работы электронного коммутатора. Эту функцию выполняют цепи цветовой синхронизации, состоящие из управляющего генератора прямоугольных импульсов 10 и блока опознавания 15, управляемого сигналом Uоп.

Исходя из того, что ТВ вещание по системе SECAM-III в России будет продолжаться еще долгиегоды, отечественными научно-исследовательскими организациями проводятся работы по улучшению качества воспроизводимого ТВ изображения. Например, предложена широкоформатная ТВ система SECAM plus, совместимая с существующей системой SECAM-III.

Новая система обеспечивает:

- совместимость с существующим парком цветных телевизоров;

- повышение качества изображения;

- формат изображения, равный 16:9;

- стереозвуковое сопровождение.

Краткие сведения о системах цветного телевидения NTSC, PAL. В совместимой системе NTSC одновременная передача цветоразностных сигналов производится на одной поднесущей с использованием квадратурной модуляции. Генератор цветовой поднесущей вырабатывает высокостабильные колебания частоты f 0 , которая является нечетной гармоникой половины частоты строчной развертки. При таком выборе цветовой поднесущей в интервале длительности одной строки будет укладываться дробное число периодов несущей, т.е. целое число периодов и половина периода. А так как при чересстрочной развертке в одном кадре содержится нечетное число строк, то фазы поднесущих в одинаковых строках двух последовательных кадров будут противоположны. Это приводит к усреднению визуально наблюдаемой яркости, создаваемой на черно-белом изображении цветовой поднесущей, что ослабляет ее заметность. Практически частота цветовой поднесущей и в ТВ системе с числом строк разложения Z=625 строк выбирается равной 4,43 МГц, а в случае стандарта Z=525, f 0 = 3,58 МГц.

Для осуществления квадратурной модуляции цветовой поднесущей в кодирующем устройстве имеется два балансных модулятора. На один из них поступает сигнал от генератора поднесущей U 0 cosw 0 t и цветоразностный сигнал , а на другой - сдвинутый по фазе на 90 сигнал поднесущей Usinwt и цветоразностный сигнал . Выходные напряжения балансных модуляторов пропорциональны произведениям входных напряжений при подавлении поднесущей. Этим устраняется мешающее действие цветовой поднесущей на воспроизводимом изображении. В блоке сложения оба цветоразностных сигнала, передаваемые на поднесущей, линейно складываются, образуя результирующий сигнал цветности U ЦВ, модуль и фаза которого соответственно равны:

U ЦВ = ![]() , =

arctg (

, =

arctg (![]() ).

).

Из данных соотношений видно, что результирующий сигнал цветности изменяется по амплитуде и фазе. Причем амплитуда сигнала характеризует насыщенность цвета, фаза - цветовой фон.

Учитывая неодинаковую разрешающую способность зрения при восприятии мелких деталей, окрашенных в различные цвета, в системе NTSC вместо сигналов E 1 R-Y и E 1 B-Y с помощью матрицирования формируются следующие сигналы Е 1 I = 0,74Е 1 R-Y - 0,27Е 1 B-Y , E 1 Q = 0.48E 1 R-Y + 0.41E 1 B-Y .

Передача сигналов E 1 I и Е" Q осуществляется в разных полосах частот. Например, сигнал Е 1 Q передается в полосе ± 0,5 МГц (отсчет частоты ведется от значения поднесущей), а сигнал Е 1 I - в полосе от -1 ,4 до +0,5 МГц, т.е. с частичным подавлением верхней боковой полосы (рисунок 8.11).

Рисунок 8.11. Спектр ТВ сигнала системы NTSC

На передающей стороне результирующий сигнал цветности Uцв смешивается с яркостным сигналом Е" Y и затем подается на ТВ радиопередатчик. Для правильной работы телевизора необходимо восстановление по частоте и фазе цветовой поднесущей. С этой целью в составе полного ТВ сигнала системы NTSC передается сигнал синхровспышки в виде 79 периодов цветовой поднесущей f 0 , располагаемый на задних площадках СГИ.

В ТВ приемниках для обратного разделения результирующего сигнала цветности на цветоразностные сигналы применяются синхронные детекторы. На них же подаются колебания от местного генератора цветовой поднесущей со сдвигом фаз на 90° для сигналов Е" I и Е" Q . Частота и фаза колебаний генератора поднесущей частоты устанавливается под действием синхровспышки, выделяемой селектором телевизора. Далее из принятых сигналов матрицированием формируются цветоразностные сигналы Е R-Y ",E G-Y 1 , Е B-Y ", которые подаются на модуляторы трехлучевого цветного кинескопа.

Основным недостатком системы NTSC является ее чувствительность к фазовым искажениям сигнала, возникающим в канале связи и проявляющимся в основном в изменении цветового тона.

В совместимой системе цветного ТВ PAL, как и в NTSC, применяется квадратурная модуляция одной поднесущей при передаче цветоразностных сигналов. В данной системе устраняются цветовые искажения изображений за счет компенсации фазовых искажений сигнала. Для этого в системе PAL на передающей стороне используется периодическое изменение фазы поднесущей одного из цветоразностных сигналов (Е R-Y ") от строки к строке на 180°. В ТВ приемнике для сигнала цветности устанавливается ЛЗ на время передачи одной строки. Причем на выходе линии задержки осуществляется периодическое изменение полярности цветоразностного сигнала Е R-Y ". Одновременное наличие в телевизоре двух сигналов цветности соседних строк позволяет осуществлять их сложение, что приводит к устранению цветовых искажений.

Принцип компенсации фазовых искажений поясняется рисунком 8.12.

Пусть в результате фазовых искажений в тракте передачи произошел сдвиг квадратурно-модулированного сигнала U ЦВ1 1 относительно исходного положения U ЦВ1 на угол против часовой стрелки (см. рисунок 8.12 а). Тогда на рисунке 8.12б изображен результирующий сигнал цветности U ЦВ2 для следующей строки и фактически сдвинутый на угол в том же направлении сигнал U ЦВ2 1 . Сложение сигналов цветности следует производить по правилам сложения векторов. Из рисунка 8.12 в видно, что в результате сложения сигналов U ЦВ1 1 и U ЦВ2 1 образуется результирующий сигнал U ЦВ.Р, величина которого приблизительно равна удвоенной величине исходных слагаемых, а направление совпадает с исходным сигналом U ЦВ1 , т.е. происходит компенсация фазового сдвига. Причем практически удвоенный размах сигнала U ЦВ.Р за счет ограничения приводится к нормальному значению U ЦВ1 .

а,б) векторные диаграммы двух соседних строк, в) результирующий сигнал цветности после сумматора

Рисунок 8.12. Схема компенсации фазовых искажений в системе PAL

Одним из важных недостатков системы PAL является некоторое усложнение ТВ приемника за счет введения в его схему дополнительных устройств для задержки сигнала цветности на время одной строки и периодического изменения фазы цветоразностного сигнала Е R-Y ".

8.4. Конструктивные особенности современных телевизионных приемников

Современные стационарные телевизоры классифицируются на три группы и имеют соответственно следующие обозначения: 3УСЦТ (унифицированные стационарные полупроводниково-интегральные телевизоры третьего поколения); 4УСЦТ, 5УСЦТ.

Характерной особенностью телевизоров серии 3УСЦТ стала их полная транзисторизация, а также использование больших интегральных микросхем и цветных кинескопов с самосведением электронных лучей (планарных). В телевизорах данной серии используются импульсные источники питания, устройства сенсорного выбора программ и беспроводного дистанционного управления, автоматическое выключение после окончания передач. Телевизоры модели 3УСЦТ имеют блочно-модульную конструкцию.

Телевизоры четвертого поколения (модель 4УСЦТ) являются модернизацией ТВ приемников серии 3УСЦТ. В них установлен двухсистемный модуль цветности, что позволяет принимать и обрабатывать ТВ сигналы, кодированные в соответствии с системами цветного ТВ SECAM, PAL.

Разработка и выпуск телевизоров третьего и четвертого поколений позволяет улучшить следующие технические параметры:

- повысить яркость ТВ изображения до 160 и 250 кд/м 2 соответственно для телевизоров с экранами размером 61 и 51 см по диагонали;

- в 2-3 раза снизить потребляемую мощность, например, для телевизоров, имеющих размер экрана по диагонали 61 и 51 см, она составляет менее 80 и 75 Вт соответственно;

- уменьшить 1,5-2 раза массу телевизоров;

- обеспечить работу телевизоров в более широком диапазоне изменения напряжения питающей сети переменного тока;

- в 2-2,5 раза повысить надежность работы телевизоров;

- в 2 раза снизить трудоемкость изготовления ТВ приемников.

Структурная схема телевизора унифицированной модели четвертого поколения представлена на рисунке 8.13. В состав телевизора серии 4УСЦТ входят: блок управления 1, акустическая система 2, модуль обработки сигналов 3, модуль питания 4, модуль разверток 5, плата кинескопа 6, цветной кинескоп 7. Блок управления состоит из индикатора принимаемой программы 8, платы местного управления 9, модуля предварительной настройки 10, фотоприемника инфракрасного излучения 11, модуля дистанционного управления 12, модуля дополнительных регулировок, содержащего регуляторы тембров 13, и платы сетевого фильтра (ПСФ) 14.

ПСФ обеспечивает выполнение следующих функций:

- автоматическое размагничивание кинескопа с помощью устройства 22, представляющего собой две последовательно соединенные катушки, располагающиеся на баллоне кинескопа, которые обеспечивают размагничивание теневой маски и бандажа кинескопа в момент выключения телевизора;

- подавление импульсных помех, проникающих из модуля импульсного питания в сеть переменного тока.

Рисунок 8.13. Структурная схема телевизора типа 4УСЦТ

Модуль обработки сигналов осуществляет выполнение следующих функций:

- усиление и селекцию ТВ сигналов и преобразование их в сигналы промежуточных частот;

- усиление сигналов промежуточной частоты изображения и декодирование сигналов изображения;

- декодирование полного ТВ сигнала, формирование и усиление сигналов основных цветов;

- усиление промежуточной частоты звука, декодирование и усиление сигналов звукового сопровождения;

- автоматический баланс белого.

В состав модуля обработки сигналов входят: селектор каналов дециметрового диапазона 15, усилитель промежуточной частоты изображения 16, блок цветности 17, селектор каналов метрового диапазона 18, разделительный фильтр 19, блок усиления промежуточной частоты сигнала звукового сопровождения и частотного детектирования 20, усилитель низкой частоты 21.

Принятые антенной высокочастотные сигналы изображения и звукового сопровождения поступают в соответствующий селектор каналов. В ТВ приемниках осуществляется совместное усиление высокочастотных сигналов изображения f ВЧ.ИЗ и звукового сопровождения f ВЧ.ЗВ в селекторах сигналов, каждый из которых состоит из усилителя высокой частоты (УВЧ), смесителя сигналов и гетеродина. Пройдя УВЧ, сигналы f ВЧ.ИЗ и f ВЧ.ЗВ поступают в смеситель. Частота гетеродина f ГЕТ выбирается выше частоты сигналов. Поэтому на выходе смесителя образуются сигналы промежуточных частот изображения f ПЧ.ИЗ и звука f ПЧ.ИЗ следующих номиналов: f ГЕТ -f ВЧ.ИЗ =f ПЧ.ИЗ =38 МГц; f ГЕТ -f ВЧ.ЗВ = f ПЧ.ЗВ =31,5 МГц.

В новейших моделях телевизоров принято двухканальное построение усилительного тракта промежуточных частот. Для этого селектор каналов, имеющий симметричный выход, нагружается на фильтр на поверхностных акустических волнах (ПАВ), у которого имеется специальный отвод для блока усиления промежуточной частоты сигнала звукового сопровождения. Данный разделительный фильтр позволяет существенно повысить качество звукового сопровождения за счет снижения уровня помех в звуковом тракте.

Для декодирования и формирования видеосигналов основных цветов (Е R ", E 1 G , Е" B) используется блок цветности, состоящий из декодера PAL и транскодера SECAM-PAL. В транскодере осуществляется опознавание сигналов, передаваемых по системам PAL и SECAM. При приеме сигналов системы SECAM происходит их преобразование в сигналы системы PAL. При этом демодуляция этих сигналов и преобразование цветоразностных сигналов в сигналы основных цветов осуществляются в декодере PAL. В случае непосредственного приема сигнала системы PAL он декодируется только декодером PAL, а транскодер участия в их обработке не принимает.

Модуль питания выполняется по схеме импульсного источника питания. Поэтому в нем отсутствует силовой трансформатор, а напряжение электрической сети переменного тока преобразуется в последовательность импульсов частотой 1640 кГц. Постоянное напряжение, формируемое после выпрямления этих импульсов, отличается высокой стабильностью. Это позволяет сохранить работоспособность телевизора при колебаниях напряжения сети переменного тока в пределах 176242 В. Выпрямленное напряжение питающей сети с помощью импульсного трансформатора трансформируется во вторичные напряжения, необходимые для работы телевизора. После выпрямления вторичных напряжений модуль питания вырабатывает следующие выходные напряжения: 150, 15, 12 и 8 В. В модуле питания предусмотрена защита от коротких замыканий во вторичных цепях. К.п.д. модуля питания имеет значение не менее 80%.

Модуль разверток состоит из генераторов строчной и кадровой разверток. В генератор строчной развертки входят предварительный усилитель, выходной каскад, устройство коррекции ТВ растра, предназначенное для устранения геометрических искажений вертикальных линий и стабилизации размера по горизонтали. В генераторе строчной развертки формируются напряжения для питания анода, фокусирующего и ускоряющего электродов кинескопа, которые создаются с помощью умножителя напряжения. Кроме того, в генераторе строчной развертки формируется напряжение 220В для питания выходных усилителей сигналов основных цветов. В состав генератора кадровой развертки входят: задающий генератор, формирователь КГИ, устройства регулировки размера, линейности ТВ растра, предварительный усилитель, выходной каскад и генератор импульсов обратного хода.

Телевизоры пятого поколения (модель 5УСЦТ) выполняются на аналого-цифровых интегральных схемах с микропроцессорным управлением. Вследствие этого телевизоры 5УСЦТ отличаются от предыдущих моделей более высоким качеством цветного изображения, большим числом функциональных возможностей и комфортностью управления. Микро-ЭВМ, входящая в состав телевизора, обеспечивает автоматическую настройку на любой из ТВ радиоканалов в диапазонах метровых и дециметровых волн, запоминание 90 параметров из отобранных программ, переключение их по кольцу в сторону увеличения или уменьшения номера канала, их прямой выбор. Кроме того, в телевизорах пятого поколения осуществляются автоматическое переключение на прием ТВ сигналов различных систем цветного ТВ, электронная регулировка громкости, яркости, контрастности, насыщенности, запоминание их уровней, переключение в режим ожидания при пропадании сигнала на выходе или по истечении предварительно заданного таймером времени. Обязательным приложением к телевизору серии 5УСЦТ является пульт беспроводного дистанционного управления.

Структурная схема одной из моделей телевизора пятого поколения приведена на рисунке 8.14. В данной конструкции телевизора используется как аналоговая, так и цифровая обработка ТВ сигнала. Функции гетеродина в селекторе каналов выполняет цифровой синтезатор частот, а блок цветности реализован на элементах цифровой техники. Большинство узлов и блоков цветного телевизора, требующих регулировки и настройки как в процессе производства, так и в период эксплуатации, управляются и диагностируются микро-ЭВМ посредством двухпроводной шины в соответствии с программой, записанной в постоянном запоминающем устройстве (ПЗУ) микрокомпьютера. Вместо органов управления (как правило, сенсорных или кнопочных переключателей и переменных резисторов) в телевизорах пятого поколения используется функциональная клавиатура (ФК), с помощью которой можно осуществлять настройку и регулировку ТВ приемника.

1- пульт дистанционного управления, 2- блок управления, 3- контроллер селектора каналов, 4- селектор каналов, 5- канал звука, 6- усилитель низкой частоты, 7- акустическая система, 8- система дистанционного управления, 9- микроЭВМ, 10 - функциональная клавиатура, 11- индикаторная панель, 12- УПЧ изображения, 13- канал цветности, 14- декодер Телетекста, 15- коммутатор внешних сигналов,16- коммутатор видеосигналов, 17- плата кинескопа, 18- цветной кинескоп с отклоняющей системой, 19- адаптер сервисного коммутатора, 20- синхропроцессор, 21- генератор кадровой развертки, 22- блок питания, 23- генератор строчной развертки.

Рисунок 8.14. Структурная схема аналого-цифрового цветного телевизора

Микро-ЭВМ телевизора по двухпроводной шине управляет двумя звуковыми процессорами (вариант стереофонического звукового сопровождения) и синхропроцессором, коммутаторами сигналов и декодерами цветности и системы Телетекста. Возможность управления предусмотрена как от пульта дистанционного управления (ДУ), так и встроенной панели ФК. В современных телевизорах основные блоки, управляемые микро-ЭВМ по цифровой шине, являются аналоговыми. Поэтому в каждой управляемой микросхеме для создания аналоговых управляющих сигналов предусмотрен цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП).

Рассмотренная конструкция аналого-цифрового ТВ приемника является переходной моделью к цветным цифровым телевизорам.

В перспективных моделях телевизоров пятого поколения планируется использование цифровых видеопроцессора и радиопроцессора и цифрового блока памяти на кадр ТВ изображения. Причем на входах цифровых процессоров предполагается преобразование аналоговых ТВ сигнала и сигнала звукового сопровождения, принятых по системе ТВ вещания, в цифровую форму с помощью АЦП. В этом случае в видеопроцессоре из полного ТВ сигнала с помощью цифровой фильтрации, реализуемой схемами временной задержки, суммирования и умножения, будут выделяться и обрабатываться сигналы яркости и цветности. Сигналы звукового сопровождения должны обрабатываться в радиопроцессоре, где произойдет их выделение и формирование. Здесь же будет осуществляться регулировка громкости, тембра, автоматическое распознавание моно- и стереофонических сигналов, а также сигналов двухречевого звукового сопровождения. Для монофонических сигналов имеется возможность создавать псевдостереофонический эффект.

В 1997 г. в Российской Федерации приняты государственные программы поддержки производства конкурентноспособных отечественных телевизоров нового поколения. Концепция построения этих телевизоров в первую очередь предполагает:

- обеспечение высокого качества изображения и звука в стандарте SECAM-III в результате оптимизации радио и видеотрактов и применения современных кинескопов;

- достижение высокой технологичности благодаря применению современной элементной базы с высокой степенью интеграции;

- расширение функциональных возможностей (например, реализация функций стоп-кадр, мультиэкран, устранение межстрочных мерцаний, удвоение частоты лучей);

- современное программное обеспечение управлением телевизора;

- создание телевизора с разными кинескопами и функциональными возможностями на базе одного шасси;

- разработку современного дизайна.

Для ряда зарубежных стран характерной особенностью является быстрый рост выпуска телевизоров с плоскими экранами на плазменных и жидкокристаллических (ЖК) панелях. Например, в Японии в последние годы ЖК телевизоры составляют около 20% общего количества выпускаемых цветных телевизоров.

Вопросы для самоконтроля8.1. Поясните основные принципы передачи ТВ сигналов по радиоканалу.

8.2. Каким способом в ТВ системе передается сигнал звукового сопровождения?

8.3. Назовите основные элементы структурной схемы ТВ систем.

8.4. Сформулируйте основные принципы построения совместных аналоговых систем цветного телевидения.

8.5. Назовите важнейшие особенности систем цветного телевидения SECAM-III.

8.6. Нарисуйте структурную схему кодирующего устройства системы SECAM-III.

8.7. С какой целью в системе SECAM-III вводятся предыскажения цветоразностных сигналов перед их передачей по каналу связи?

8.8. Нарисуйте структурную схему приемного декодирующего устройства SECAM-III.

8.9. Перечислите основные особенности систем цветного телевидения NTSC.

8.10. Дайте общую характеристику системы цветного телевидения PAL.

8.11. В чем заключаются конструктивные особенности современных ТВ приемников?

8.1. Телевидение / Под ред. В.Е.Джаконии.- М.: Радио и связь, 1997.- 640с.

8.2. Новаковский С.В. Стандартные системы цветного телевидения.- М.: Связь, 1976.- 267с.

8.3. Хохлов Б.Н. Декодирующие устройства цветных телевизоров.- М.: Радио и связь, 1992.- 368с.

8.4. Ельяшкевич С.А., Пескин А.Е. Телевизоры нового поколения: Справочник.- М.: МП "Символ-Р", 1996.- 216с.

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Сибирский Государственный Университет Телекоммуникаций и Информатики

Хабаровский филиал

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по дисциплине

Радиоприёмные устройства

Тема: “ Пе редатчик телевизионного вещания ”

Разработал: ст. гр. ХР - 61 Королев И. Э.

Шифр: 06013ХР

Проверил: преподаватель Яковенко К. А.

Хабаровск

2009 г.

Задание на курсовой проект

Введение

1. Составление структурной схемы передатчика

1.2 Выбор возбудителя

1.3 Выбор типа усилительного элемента

2. Разработка принципиальной схемы передатчика

Заключение

Приложение

Приложение

Список используемой литературы

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ.

Назначение передатчика………………………………………..ТЛВ вещание

Колебательная мощность в антенне, кВт…………………………………….4

Телевизионный канал………………………………………………………….5

Перекрываемый диапазон частот, МГц……………………………...92 - 100

Несущая частота, МГц……………………………………………………93,25

Нестабильность несущей частоты, Гц, не более………………………...±100

Отношение мощностей Риз/Рзв………………………………………….10: 1

Мощность потребления в режиме передачи уровня гашения, кВт,

не более……………………………………………………………………….20

Коэффициент мощности не менее………………………………………...0,92

Уровень побочных излучений в выходном сигнале, мВт, не более…….…1

Нестабильность уровня гашения, %, не более…………………………..±2,5

Отношение сигнал - фон, дБ, не менее…………………………………….42

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время эксплуатируются радиотелевизионные передающие станции третьего поколения. Они отличаются от станций предыдущего поколения рядом принципиальных особенностей, связанных с назначением их в передающей сети. В первую очередь следует отметить основное назначение этих станций - это создание программ ТВ вещания в пунктах, уже охваченных однопрограммным вещанием. Установка нового оборудования на этих пунктах не должен привести к пропорциональному росту численности обслуживающего персонала, а объём работы имеющегося персонала должен возрасти незначительно. Всё это возможно лишь при высокой надёжности оборудования, обеспечивающего необслуживаемую стабильную работу станции в течении нескольких месяцев с возможностью управления ею с дистанционно с пульта уже действующей станции. Во-вторых, принципиальное построение этих станций должно гарантировать в течение указанного времени необслуживаемой работы стабильность и высокий уровень всех качественных показателей, необходимых для передачи сигналов ЦТВ. Исходя из этого принято построение станций, в котором используются:

в максимальной степени транзисторная и микромодульная техника в основном технологическом оборудовании;

не более одного - двух электровакуумных приборов в наиболее мощных каскадах усилителя модулированных колебаний каналов изображения и звукового сопровождения;

базовый маломощный блок с формированием радиосигнала изображения (звукового сопровождения), определяющий все основные качественные показатели радиотелевизионной передающей станции в целом;

блочное резервирование предварительных трактов и нагруженное резервирование оконечных усилителей мощности.

Две последние особенности присуще отечественным станциям, в которых применено формирование радиосигналов с инвертированным спектром в тракте промежуточной частоты, а также традиционная квадратурная схема сложения мощностей блоков в составе одного полукомплекта. Так, станция АТРС - 5/0,5 кВт может работать в любом из радиоканалов 1,2 или 3 ТВ диапазонов, в то время как в станциях второго поколения это было невозможно.

На первых двух особенностях построения станций третьего поколения следует остановиться несколько подробнее. В станциях типа АТРС транзисторный тракт обеспечивает уровень мощности 20 Вт. В канале изображения усиление от уровня мощности 1Вт производится трёхкаскадным линейным усилителем, далее идут два каскада на тетродах. В канале звукового сопровождения имеется только один ламповый блок. Указанные особенности позволили резко сократить габариты всей станции. Значительно снижена и потребляемая от сети мощность, которая в режиме передачи уровня гашения не превышает 20 кВт при коэффициенте усиления по мощности не менее 0, 92.

1. СОСТ АВЛЕНИЕ СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ

Согласно заданию проектируется передатчик телевизионного изображения пятого ТВ канала выходной мощностью 4 кВт.

Для повышения надёжности оборудования применяется постоянное нагруженное резервирование. При этом передатчик строится на двух одинаковых полукомплектах, мощности которых складываются с помощью мостовой схемы. Полукомплекты полностью автономны. При выходе из строя одного из них, обеспечивается обход моста сложения мощностей, и действующий полукомплект подключается к антенно - фидерному тракту. Выходной каскад каждого полукомплекта строится по квадратурной схеме, обеспечивающей подавление антенного эха, приводящего к искажениям типа дополнительных контуров на принимаемом изображении.

В настоящее время получила широкое применение модуляция на промежуточной частоте, осуществляемая с помощью кольцевых балансных модуляторов на низком уровне мощности. Модуляция на ПЧ позволяет получить более высокие качественные показатели, но применение её целесообразно лишь при установке в выходных каскадах усиления модулированных колебаний электровакуумных приборов с большим усилением мощности.

В качестве возбудителя в передатчике изображения используют кварцевые генераторы с частотой 40 - 100 МГц, с последующим умножением при необходимости. На выходе передатчика ставится специальный фильтр подавления гармоник, обеспечивающий их подавление до 60 дБ.

В состав телевизионной станции входят передатчик изображения и звукового сопровождения, которые работают на одну общую антенну, поэтому на выходе станции необходим разделительный фильтр, обеспечивающий независимую работу передатчиков.

1.1 Определение числа каскадов всего тракта

Так как передатчик состоит из двух полукомплектов, а общая мощность составляет 4 кВт, то выходную мощность лампы одного полукомплекта определим как:

Р л = (Р 1 max)/(2 . з пер) ,

где: Р 1 max - максимальная мощность, отдаваемая лампой;

з пер - КПД передатчика;

Множитель 2 в знаменателе указывает на то, что передатчик состоит из двух полукомплектов.

Р л = (Р 1 max)/(2 . з пер) = 2,5/(2 . 0,8) = 1,563 кВт

Зная, что каскад при однотактной схеме с общим катодом при крутизне характеристики S = 80 - 100 мА/В обеспечивает коэффициент усиления по мощности Кр = 25 - 30, определим мощность, которую необходимо подать на вход лампы, обеспечив её нормальную работу:

Р вх = Р л / К = 1563 / 30 = 52,1 Вт

Выходной усилитель возбудителя развивает мощность 20 - 25 Вт, следовательно необходимо включить ещё один каскад усиления на лампе, чтобы обеспечить нормальную работу усилителя. Таким образом, каждый полукомплект будет состоять из двух каскадов усиления на лампах. Мощность передатчика звукового сопровождения по ГОСТу должна составлять 1/10 или в 10 раз меньшую мощности передатчика изображения, поэтому в передатчике звукового сопровождения достаточно одного каскада усиления.

1.2 Выбор возбудителя

Возбудитель или базовый блок, состоит из нескольких субблоков:

блока формирования частот;

модулятора ПЧ;

блок видеокоррекции;

повышающих преобразователей изображения и звука;

линейных транзисторных усилителей;

источников питания;

Блок формирования частот вырабатывает три частоты: ПЧ канала изображения f пчи = 35,75 МГц; частоту гетеродина, превышающую несущую частоту канала передачи на f пчи, для заданного 5 канала f г = 129 МГц; ПЧ канала звукового сопровождения f пчз = 29,25 Мгц. Для получения устойчивой генерации используются два кварцевых генератора: один настроен на частоту f пчи, а другой на частоту в интервале от 42 до 65 МГц.

Напряжение с выхода первого генератора поступает на усилитель, а затем на модулятор ПЧ канала изображения. Напряжение с выхода второго поступает на учетверитель частоты и через полосовой фильтр на два повышающих преобразователя изображения и звука.

1.3 Выбор типа усилительного элемента оконе чного и предоконечного каскадов

Для обеспечения заданной мощности проектируемого передатчика, оконечный каскад выполним на лампе ГУ-73Б, а предоконечный изображения и оконечный звукового сопровождения на лампе ГУ-74Б.

Основные параметры ламп

ГУ-73Б:

Номинальная колебательная мощность, кВт……………………….2,5

Граничная частота, МГц……………………………………………….250

Максимальный ток анода в импульсном режиме, не более, А………...8

Максимальное напряжение анода, кВ…………………………………2,1

Максимальное напряжение экранирующей сетки, В………………...300

Крутизна характеристики, мА/В………………………………………110

Напряжение накала, В…………………………………………………...27

Ток накала, А……………………………………………………………4,6

Выходная ёмкость, пФ…………………………………………………..27

Входная ёмкость, пФ…………………………………………………...190

Проходная ёмкость, пФ…………………………………………………0,2

Допустимая мощность рассеяния на управляющей сетке, Вт…………5

Допустимая мощность рассеяния на аноде, кВт……………………...2,5

Допустимая мощность рассеяния на экранирующей сетке, Вт………35

ГУ-74Б:

Номинальная колебательная мощность, кВт………………………...0,55

Граничная частота, МГц………………………………………………...60

Максимальный ток анода в импульсном режиме, не более, А………2,4

Максимальное напряжение анода, кВ…………………………………0,9

Максимальное напряжение экранирующей сетки, В………………...250

Крутизна характеристики, мА/В………………………………………..40

Напряжение накала, В…………………………………………………12,6

Ток накала, А……………………………………………………………3,6

Выходная ёмкость, пФ…………………………………………………..11

Входная ёмкость, пФ…………………………………………………….51

Проходная ёмкость, пФ………………………………………………..0,09

Допустимая мощность рассеяния на управляющей сетке, Вт……….3,5

Допустимая мощность рассеяния на аноде, кВт……………………...0,6

Допустимая мощность рассеяния на экранирующей сетке, Вт………18

2. РАЗРАБОТКА П РИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ ПЕРЕДАТЧИКА

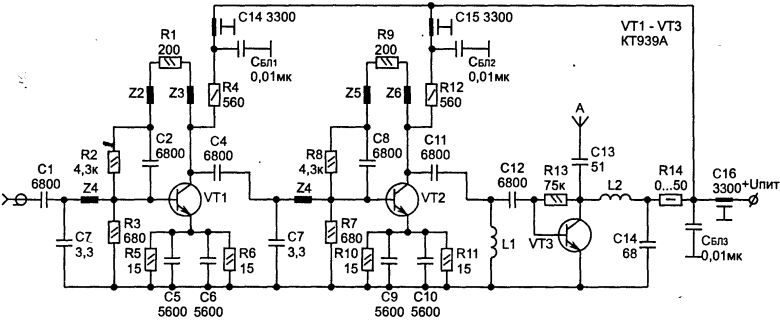

Канал изображения полукомплекта состоит из двух ламповых каскадов на лампах ГУ-74Б и ГУ-73Б, а также резонаторной системы формирования АЧХ, состоящей из коаксиальных конструкций. Канал звукового сопровождения полукомплекта содержит один ламповый каскад на ГУ-74Б, почти полностью аналогичный первому каскаду канала изображения. Каскады на ГУ-74Б выполнены по схеме с общим катодом. Входные цепи ввиду низкого входного сопротивления каскадов обладают достаточной широкополосностью и не влияют на суммарную АЧХ усилителя мощности.

Анодные контурные системы коаксиальной конструкции настроены на среднюю частоту канала передачи емкостными плунжерами L а1 и L а3 . Настроечные элементы Э 1 и Э 3 служат для небольшой подстройки контура при смене лампы, а элементы Э св обеспечивают связь с выходной нагрузочной цепью.

Каскад на ГУ-73Б выполнен по схеме с общей сеткой. Входная цепь, низкоомная для каскада с общей сеткой в точке Б, пересчитывается через отрезок кабеля длинной? 1 в точке А в сопротивление, близкое к 75 Ом, что обеспечивает нормальную нагрузку контурной системы ГУ-74Б. Дроссель в катоде включён для пропускания катодного тока на корпус. В анодной цепи ГУ-73Б включена сложная контурная система, состоящая из анодного контура и дополнительных элементов. Анодный контур - коаксиальная конструкция, в которую вставлена лампа. Он настраивается на среднюю частоту канала передачи с помощью короткозамкнутого плунжера L а2 . Настроечный элемент Э 2 служит для небольшой подстройки контура при смене лампы. Элементом Э св2 анодный контур связан с выходным жёстким фидером. На расстоянии? 2 ~ л ср /4 от анодного контура, настроенных на fиз - (3,5 - 4,5) МГц и fиз + (8 - 9) МГц с помощью выведенных наружу элементов настройки Э 4 и Э 5 .

На указанных частотах резонансные контуры создают короткое замыкание по ВЧ, а на средней частоте канала они представляют собой цепь с высоким сопротивлением.

Входные сеточные устройства ламповых блоков компонуются в съёмных экранированных узлах на коаксиальных анодных конструкциях и снабжены электрической и механической блокировками.

Модулятор

Схема модулятора представляет собой балансный смеситель, собранный на диодах Д1 - Д4, подключённый к внешним цепям через согласующие ВЧ трансформаторы Тр1 (1:4) и Тр2 (4:1).

Модулятор является составной частью блока повышающего преобразователя, в состав которого, помимо балансного смесителя входят: входные цепи ПЧ и гетеродина; фильтр выделения полезного продукта преобразования Ф1; усилитель мощности до уровня 20 Вт на транзисторах Т5 - Т9. Входная цепь ПЧ включает в себя: регулятор уровня, ФНЧ из звеньев типа k, усилитель на Т1 и фильтр подавления гетеродинной частоты в цепи подачи ПЧ сигнала.

Кольцевой балансный смеситель собран на четырёх диодах 2А104А с включёнными последовательно резисторами, которые линеализируют характеристику и уменьшают влияние разброса параметров диодов. Фильтр Ф1 представляет собой пятизвенный частотно - симметричный ПФ с подавлением частоты 2f пч не менее 20 дБ.

Выходной линейный транзисторный усилитель выполнен на транзисторах КТ930А и КТ930Б. Усилитель двухкаскадный с согласующими трансформаторами на входе (16:1), между каскадами (4:1) и на выходе (1:16). Транзисторы работают в режиме класса В, в базовых цепях включены платы термостабилизации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данном курсовом проекте мы разработали структурную схему, принципиальную схему и произвели электрический расчёт передатчика телевизионного изображения 5 ТЛВ канала с выходной мощностью 4 кВт. Все рассчитанные параметры данного передатчика соответствуют нормам, установленным в задании на курсовой проект.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Иванов В. К. Оборудование радиотелевизионных передающих станций. - М.: ВЗЭИС, 1986.

Пирогов А. А. Телевизионные радиопередатчики. - М.: ВЗЭИС, 1968.

Шахгильдян В. В. Радиопередающие устройства. - М.: «Радио и связь», 1990.

Шахгильдян В. В. Проектирование радиопередающих устройств. - М.: «Радио и связь», 1984.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Возбудитель 1

к усилителям

1 и 2 полу-

комплектов

Вход к усилителям

ПЦТС

1 и 2 полу-

комплектов

к усилителям

1 и 2 полу-

комплектов

Рис.

Структурная схема возбудителя.

БВК - блок видеокоррекции

МПЧ - модулятор ПЧ

ЛТУ - линейный транзисторный усилитель

БФЧ - блок формирования частот

БВЛ - блок входных линий

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Усилители первого полукомплекта На АФУ

Структурная схема передатчика.

УПО - усилитель предоконечный

УОК - усилитель оконечный

ФГ - фильтр гармоник

РФ - разделительный фильтр

УЗ - усилитель звука

МС - мост сложения

ППИ - повышающий преобразователь изображения

ППЗ - повышающий преобразователь звука

Подобные документы

Выбор структурной схемы первых каскадов преселектора, числа преобразования частоты. Определение числа диапазонов. Расчет смесителя, параметров электронных приборов, детектора с ограничителем амплитуды, сквозной полосы пропускания телевизионного приемника.

курсовая работа , добавлен 11.03.2014

Выбор способа получения частотной модуляцией. Расчет транзисторного автогенератора на основе трехточки. Выбор структурной схемы возбудителя. Электрический расчет режимов каскадов тракта передатчика. Проектирование широкодиапазонной выходной цепи связи.

курсовая работа , добавлен 29.03.2014

Разработка структурной схемы передатчика с базовой модуляцией, числа каскадов усиления мощности, оконечного каскада, входной цепи транзистора, кварцевого автогенератора, эмиттерного повторителя. Эквивалентное входное сопротивление и емкость транзистора.

курсовая работа , добавлен 17.07.2010

Порядок составления блок-схемы передатчика, работающего на 120 МГц. Выбор и обоснование транзистора для работы в выходном каскаде. Вычисление модулятора и коллекторной цепи. Расчет параметров возбудителя, умножителя цепи и предоконечного каскада.

курсовая работа , добавлен 03.01.2010

Расчет оконечного каскада передатчика и цепи согласования с антенной. Составление структурной схемы РПУ. Выбор структурной схемы передатчика и транзистора для выходной ступени передатчика. Расчет коллекторной и базовой цепи, антенны, параметров катушек.

курсовая работа , добавлен 24.04.2009

Состав структурной схемы приёмника. Определение уровня входного сигнала, числа поддиапазонов, полосы пропускания, коэффициента шума, параметров избирательных систем тракта радиочастоты. Разработка тракта усиления промежуточной частоты изображения и звука.

курсовая работа , добавлен 30.10.2013

Расчет структурной схемы усилителя. Определение числа каскадов. Распределение искажений по каскадам. Расчет оконечного каскада. Выбор транзистора. Расчет предварительных каскадов. Расчет усилителя в области нижних частот (больших времен).

курсовая работа , добавлен 19.11.2003

Выбор структурной схемы радиоприемника. Разделение диапазона частот. Расчет полосы пропускания линейного тракта приемника. Выбор первых каскадов, обеспечивающих требуемую чувствительность приемника. Проектирование принципиальной электрической схемы.

курсовая работа , добавлен 30.08.2011

Использование синхронных сетей радиовещания для повышения эффективности работы передатчиков и улучшения слышимости РВ передач на низких и средних частотах. Разработка структурной схемы передатчика. Выбор усилительного элемента в выходном каскаде.

курсовая работа , добавлен 07.08.2009

Проектирование структурной схемы усилительного устройства звуковых частот. Составление принципиальных электрических схем и проведение расчета основных параметров регулятора амплитудно-частотных характеристик, оконечного и предоконечного каскадов.

В молодости, в моей жизни был период – служба в армии "на краю Земли". Это место было там, куда не едут паровозы, корабли заходили один раз в год, а самолёты пролетали над нашими головами по воздушному коридору, предоставленному славной и грозной (в то время) системой ПВО, зорко контролирующей пересечение летательными аппаратами государственной границы нашей Родины. Самыми "представительными" из наших друзей были - собаки, а из соседей - белые медведи, олени, моржи и киты. Там у нас была всего одна телевизионная программа, принимаемая спутниковой тарелкой под названием "Москва".

У офицеров и прапорщиков в ту пору появились видеомагнитофоны, и они, возвращаясь из летних отпусков, везли в бесчисленном количестве видеокассеты с фильмами. Эти кассеты потом ходили по рукам, пока не приходили в негодность. Самый эффективный видеомагнитофон, портящий видеокассеты стоял у нас в казарме. Передняя панель отсутствовала, блокировка режима записи не работала. И все кому не лень жали на голые микро кнопки, пытаясь включить воспроизведение, или перемотать. Часто, вместо нужной кнопки нажималась кнопка записи, и кусок фильма просто стирался. После таких издевательств на кинематографом, офицеры видеокассеты в казарму давать переставали. Чтобы "удовлетворить спрос" товарищей, я собрал простенький телевизионный передатчик, который по сигналам VIDEO и AUDIO транслировал в эфир полноценный телевизионный сигнал. Мощность была маленькой, но в радиусе 100 метров был уверенный прием на втором телевизионном канале. Этого было достаточно для того, чтобы транслировать фильмы на весь городок. Трансляция производилась с одного видеомагнитофона "по телефонным заявкам" жителей городка.

Описанный в этой предыстории телевизионный передатчик требует разрешения на использование радиочастотного диапазона, поэтому я не буду публиковать его схему. Современные видеомагнитофоны имеют возможность соединения с устройством отображения (телевизор) через специальные соединители (по ВЧ, или НЧ каналам). В некоторых случаях бывает чрезвычайно неудобно использовать кабели-соединители для воспроизведения видеофильма на телевизор. Предлагаемая схема позволяет усилить по мощности высокочастотный сигнал, формируемый видеомагнитофоном и транслировать его по эфиру удаленным потребителям.

Радиус действия устройства, при котором сохраняется гарантированное высокое качество изображения, составляет 50...60 м без учета затухания (например, капитальная железобетонная стена дома уменьшает радиус его действия на 8...10 м). Схема питается от любого стабилизированного источника напряжением +9...18 В (рекомендуемое значение напряжения 12 В). Устройство работает в диапазоне частот 300...600 МГц.

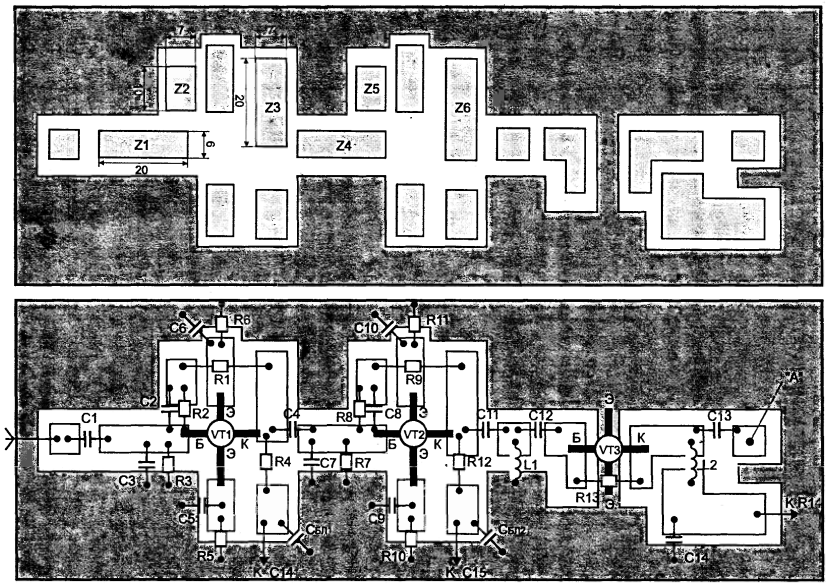

;Принципиальная электрическая схема устройства представлена на рисунке.

На транзисторах VT1 и VT2 собраны два каскада ВЧ усилителя с отрицательной обратной связью (R-типа). Общий коэффициент усиления обоих каскадов - 20 дБ. Транзистор VT3 является оконечным каскадом усилителя мощности. Коэффициент усиления этого каскада - 6...7 дБ.

Малый уровень шумов всей схемы (0,4...0,8 дБ) при общем усилении не менее 2,6 дБ обеспечивается использованием отрицательной обратной связи на полосковых элементах, что также исключает самовозбуждение каскадов усилителя и искажения сигнала.

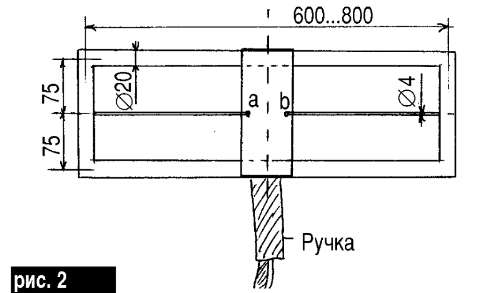

Отсутствие регулировочных элементов делает конструкцию доступной для повторения и исключает сложности при настройке высокочастотных каскадов. Печатная плата и расположение элементов на плате изображены на рисунке ниже.

Плата изготовлена из двухстороннего фольгированного стеклотекстолита. Корпусные площадки обоих сторон платы следует соединить между собой сквозными паяными перемычками (приблизительно на площади 2 см 2 платы устанавливается 1 перемычка).

Отверстия для выводов конструктивных элементов не нужны. Между каскадами устройства необходимо установить экранирующие перегородки, соединенные с корпусом схемы. Питание на каскады желательно подавать через установленные в отверстиях экранирующих перегородок проходные конденсаторы, емкостью 1000...3000 пФ.

Обслуживать печатные проводники платы нежелательно, припой должен быть только в местах установки радиоэлементов. Перед монтажом элементов на плате ее необходимо отшлифовать мелкозернистой шкуркой, а затем отполировать полировочной пастой (например, ГОИ). Пассивные элементы желательно использовать безвыводные для поверхностного монтажа. Для обеспечения вышеуказанных электрических параметров необходимо точное копирование печатного монтажа платы и выполнение всех рекомендаций.

В устройстве применены мощные СВЧ транзисторы КТ939А. Неплохие результаты дает применение других аналогичных по параметрам транзисторов с граничной частотой около 1 ГГц, например, КТ610А и КТ916А.

Катушки L1, L2 бескаркасные и содержат соответственно 5 и 10 витков эмалированного провода диаметром 0,3 мм. Внутренний диаметр обоих катушек - 4 мм.

Антенна устройства представляет собой алюминиевый или медный штырь диаметром 10 мм и длиной 120 мм, припаянный непосредственно к плате в точке "А" (см. рис.).Рекомендуемые размеры антенны даны для 37 канала дециметрового диапазона (600 МГц). Это средняя частота любого ВЧ выхода видеомагнитофона.

Однако, для увеличения дальности передачи, без увеличения мощности усилителя сигнала, можно изготовить антенну, состоящую из двух накрест стоящих полуволновых вибраторов со смещением фазы сигнала на 90 градусов. Таким образом, мы получим качественную передающую антенну с горизонтальной поляризацией и круговой диаграммой направленности. Именно такую антенну я использовал в своём первом телевизионном передатчике. Дальность передачи гарантированно увеличивается в три раза.

После сборки устройство помещают в корпус из проводящего материала (например, медь), который по периметру соединяют пайкой с корпусными площадками платы с обеих сторон.

Устройство подключают коаксиальным кабелем непосредственно к высокочастотному выходу видеомагнитофона. К телевизору подключают комнатную антенну дециметрового диапазона, и меняя ее расположение настраивают по наилучшему качеству приема. Если расстояние между устройством и телевизором невелико (5...6 м), антенну заменяют отрезком провода длиной 10...15 мм.

Полезная модель относится к технике связи, а именно к цифровым передатчикам цифрового вещания в стандарте DVD-T/H или DVD-T2. Цель полезной модели состоит в усовершенствовании конструкции передатчика и достигается за счет того, что формирователь имеет вход демодулятора, информационный вход и служебные входы синхронизации, питания и управления, сигнальный выход формирователя подключен к входу полосового фильтра, а контрольный выход подключен к входу демодулятора, к которому подключен выход полосового фильтра и выход антенно-фидерного устройства; формирователь выполнен в виде блока, который содержит блок модулятора, сигнальный выход которого подключен к входу блока усилителя мощности, сигнальный выход которого является сигнальным выходом формирователя, а информационный выход блока модулятора имеет обратную связь с интерфейсом ввода и представления данных, блок модулятора и блок усилителя мощности имеют обратную связь с платой автоматики, кроме того, выходы платы автоматики подключены к соответствующим входам блоков питания модулятора и усилителя мощности, выходы блоков питания подключены к соответствующим входам блока модулятора и блока усилителя мощности; передатчик содержит блок управления, выполненный в виде одноплатной микроЭВМ. Положительные эффекты состоят в конструктивном упрощении телевизионного передатчика, увеличении срока службы, уменьшении массо-габаритных показателей и повышении удобства эксплуатации.

Полезная модель относится к технике связи, а именно к цифровым передатчикам цифрового вещания в стандарте DVB-T/H или DVB-T2 .

Из существующего уровня техники известен передатчик для цифрового телевидения [журнал «Broadcasting. Телевидение и радиовещание», 8, 2006 год], содержащий последовательно соединенные, модулятор, возбудитель, усилитель мощности, полосовой фильтр и антенно-фидерное устройство (АФУ).

Основным недостатком известного передатчика является невозможность удаленного управления параметрами работы передатчика, а также низкая стабильность работы, обусловленная отсутствием системы охлаждения или отвода тепла от усилителя мощности.

Наиболее близким по технической сущности является телевизионный передатчик «Полярис ТВЦ» от ООО «НПП Триада-ТВ», состоящий из формирователя сигнала выполненного с возможностью кодировки, модуляции и преобразовании несущей частоты сигнала, а также усилителя мощности, блока удаленного управления и полосового фильтра, которые адаптированы для размещения в 19" серверной стойке. Для охлаждения воздуха в непосредственной близости от стойки устанавливается система охлаждения.

Недостатком прототипа является невозможность дистанционного управления и контроля работы без включения дополнительной системы мониторинга, увеличивающая габаритные размеры передатчика, снижающая его надежность и затраты на изготовление в целом. Также к недостатку можно отнести высокое тепловыделение, обусловленное тем, что функциональные узлы выполнены в виде отдельных блоков с большой суммарной потребляемой мощностью, что приводит к повышению температуры воздуха в рабочем помещении и отрицательно влияет на стабильность работы и срок службы. Указанные недостатки обусловлены несовершенством конструкции телевизионного передатчика.

Цель полезной модели состоит в усовершенствовании конструкции передатчика.

Технический результат заявленной полезной модели заключается в улучшении эксплуатационных показателей, уменьшении габаритов передатчика и повышении стабильности работы.

Технический результат заключается за счет того, что телевизионный передатчик, содержащий формирователь сигнала, усилитель мощности, блок удаленного управления и полосовой фильтр, отличающийся тем, что формирователь имеет вход демодулятора, информационный вход и служебные входы синхронизации, питания и управления, сигнальный выход формирователя подключен к входу полосового фильтра, а контрольный выход подключен к входу демодулятора, к которому подключен выход полосового фильтра и выход антенно-фидерного устройства; формирователь выполнен в виде блока, который содержит блок модулятора, сигнальный выход которого подключен к входу блока усилителя мощности, сигнальный выход которого является сигнальным выходом формирователя, а информационный выход блока модулятора имеет обратную связь с интерфейсом ввода и представления данных, блок модулятора и блок усилителя мощности имеют обратную связь с платой автоматики, кроме того, выходы платы автоматики подключены к соответствующим входам блоков питания модулятора и усилителя мощности, выходы блоков питания подключены к соответствующим входам блока модулятора и блока усилителя мощности; передатчик содержит блок управления, выполненный в виде одноплатной микроЭВМ. Блок модулятора содержит блок удаленного управления, выполненный в виде одноплатной микроЭВМ.

В частности, ЭВМ блока модулятора оснащена двумя Ethernet-контроллерами, портами USB, COM, VGA для подключения дополнительных внешних устройств. ПО ЭВМ находится на внутреннем flash-накопителе, представляет собой набор программ на языках высокого уровня, работающие под ОС Linux. Имеется возможность оперативного обновления ПО, как с накопителя так и удаленно.

В частности, блок усилителя мощности содержит два вентилятора, выполненные с возможностью отвода выделяемого тепла.

В частности, на передней панели формирователя выполнена панель светодиодной индикации, которая соединена с платой автоматики.

В частности, плата автоматики выполнена с возможностью управления и контроля работой формирователя.

В частности, интерфейс ввода и представления данных (формирователя) передатчика выполнен в виде сенсорного дисплея.

Краткое описание чертежей

На фиг. 1 представлена структурная схема телевизионного передатчика.

На фиг. 2 представлена функциональная схема формирователя.

На фиг. 3 представлена структурная схема блока модулятора.

На фиг. 4 представлена структурная схема усилителя мощности по 1-му варианту реализации.

На фиг. 5 представлена структурная схема усилителя мощности по 2-му варианту реализации.

На фиг. 6 представлена структурная схема усилителя мощности по 3-му варианту реализации.

На фиг. 7 представлено взаимное расположение блоков телевизионного передатчика.

На фиг. 8а представлен внешний вид опытного образца телевизионного передатчика.

На фиг. 8б представлен внешний вид задней панели формирователя.

На фиг. 9 представлено расположение функциональных узлов и блоков формирователя.

Осуществление полезной модели

Телевизионный передатчик цифрового вещания (фиг. 1) состоит из последовательно соединенного формирователя 1, полосового фильтра 3 и АФУ 3. Формирователь 1 имеет вход демодулятора D, информационный вход I, а также служебные входы синхронизации - С, управления - и питания А. Сигнальный выход S подключен к входу фильтра. К входу D формирователя 1 подключен его контрольный выход К, выход фильтра 2 и выход АФУ 3.